01版:导读

01版:导读

- *

“毛孩子”

美容赛

14版:潍美风光

14版:潍美风光

- * 云门行

15版:心悦诚评

15版:心悦诚评

- * 万卷诗楼沐清风

- * 把童话照进现实的悲情故事

- * 记忆之光 永不熄灭

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 处暑

可能因青州是我故乡的缘故,在仔细品味《欧阳修文选》的日子里,我感到最为亲切的还是那一篇《题青州山斋》。掩卷沉思,踱到窗前,那感觉就像站在历史悬崖的边沿,拨开一层层的云雾,眺望遥远的山峦,似乎欧阳修老先生就是将此文题到了云门山的望寿阁上。为再读欧阳修,我重登了一次云门山。

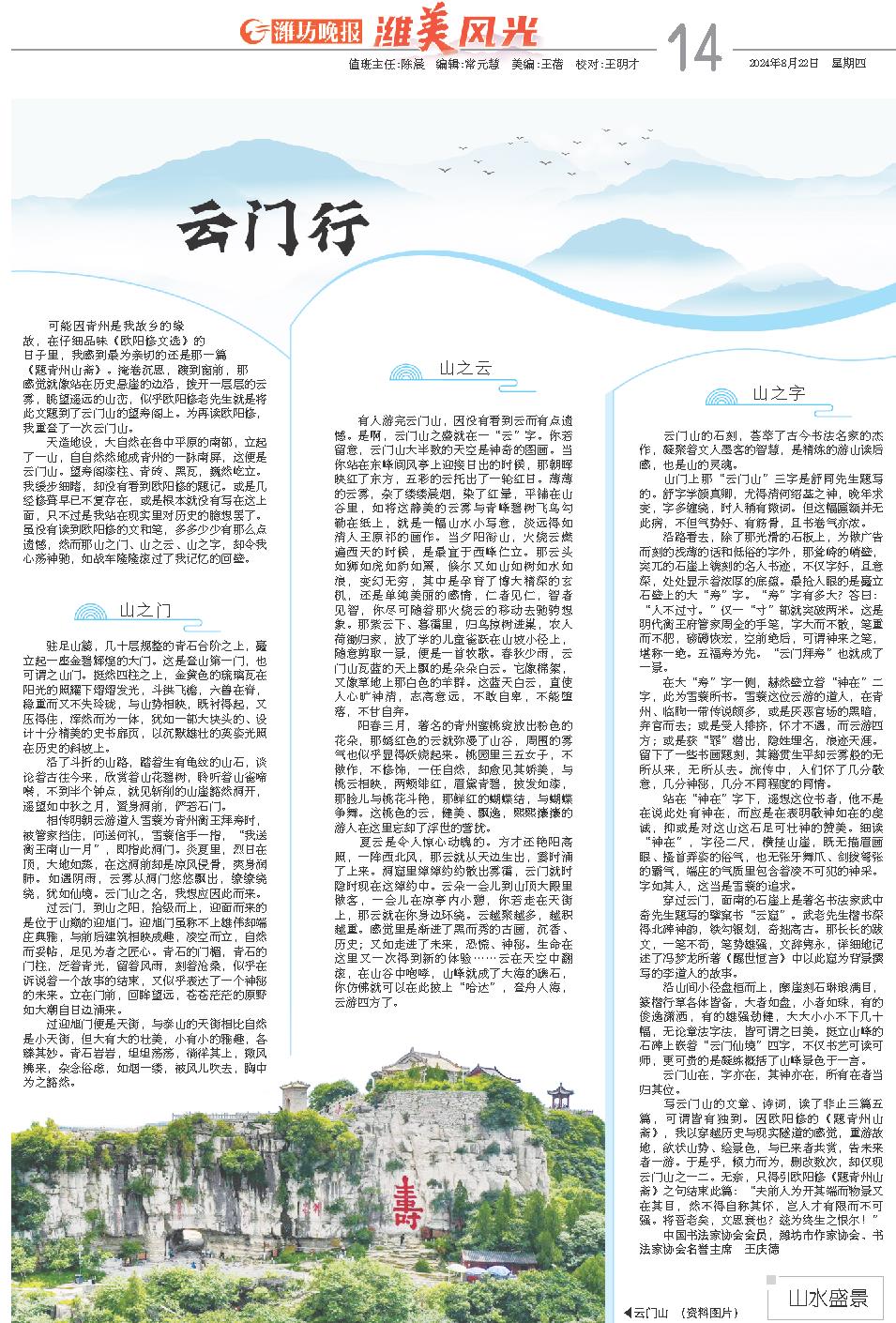

天造地设,大自然在鲁中平原的南部,立起了一山,自自然然地成青州的一脉南屏,这便是云门山。望寿阁漆柱、青砖、黑瓦,巍然屹立。我缓步细睹,却没有看到欧阳修的题记。或是几经修葺早已不复存在,或是根本就没有写在这上面,只不过是我站在现实里对历史的臆想罢了。虽没有读到欧阳修的文和笔,多多少少有那么点遗憾,然而那山之门、山之云、山之字,却令我心荡神驰,如战车隆隆滚过了我记忆的回壁。

山之门

驻足山麓,几十层规整的青石台阶之上,矗立起一座金碧辉煌的大门。这是登山第一门,也可谓之山门。挺然四柱之上,金黄色的琉璃瓦在阳光的照耀下熠熠发光,斗拱飞檐,六兽在脊,稳重而又不失玲珑,与山势相映,既衬得起,又压得住,浑然而为一体,犹如一部大块头的、设计十分精美的史书扉页,以沉默雄壮的英姿光照在历史的斜坡上。

沿了斗折的山路,踏着生有龟纹的山石,谈论着古往今来,欣赏着山花碧树,聆听着山雀啼啭,不到半个钟点,就见斩削的山崖豁然洞开,遥望如中秋之月,置身洞前,俨若石门。

相传明朝云游道人雪蓑为青州衡王拜寿时,被管家挡住,问送何礼,雪蓑信手一指,“我送衡王南山一月”,即指此洞门。炎夏里,烈日在顶,大地如蒸,在这洞前却是凉风侵骨,爽身润肺。如遇阴雨,云雾从洞门悠悠飘出,缭缭绕绕,犹如仙境。云门山之名,我想应因此而来。

过云门,到山之阳,拾级而上,迎面而来的是位于山巅的迎旭门。迎旭门虽称不上雄伟却端庄典雅,与前后建筑相映成趣,凌空而立,自然而妥帖,足见为者之匠心。青石的门楣,青石的门柱,泛着青光,留着风雨,刻着沧桑,似乎在诉说着一个故事的结束,又似乎表达了一个神秘的未来。立在门前,回眸望远,苍苍茫茫的原野如大潮自日边涌来。

过迎旭门便是天街,与泰山的天街相比自然是小天街,但大有大的壮美,小有小的雅趣,各臻其妙。青石岩岩,坦坦荡荡,徜徉其上,微风拂来,杂念俗虑,如烟一缕,被风儿吹去,胸中为之豁然。

山之云

有人游完云门山,因没有看到云而有点遗憾。是啊,云门山之盛就在一“云”字。你若留意,云门山大半数的天空是神奇的图画。当你站在东峰阆风亭上迎接日出的时候,那朝晖映红了东方,五彩的云托出了一轮红日。薄薄的云雾,杂了缕缕晨烟,染了红晕,平铺在山谷里,如将这静美的云雾与青峰碧树飞鸟勾勒在纸上,就是一幅山水小写意,淡远得如清人王原祁的画作。当夕阳衔山,火烧云燃遍西天的时候,是最宜于西峰伫立。那云头如狮如虎如豹如罴,倏尔又如山如树如水如浪,变幻无穷,其中是孕育了博大精深的玄机,还是单纯美丽的感情,仁者见仁,智者见智,你尽可随着那火烧云的移动去驰骋想象。那紫云下、暮霭里,归鸟掠树进巢,农人荷锄归家,放了学的儿童雀跃在山坡小径上,随意剪取一景,便是一首牧歌。春秋少雨,云门山瓦蓝的天上飘的是朵朵白云。它像棉絮,又像草地上那白色的羊群。这蓝天白云,直使人心旷神清,志高意远,不敢自卑,不能堕落,不甘自弃。

阳春三月,著名的青州蜜桃绽放出粉色的花朵,那嫣红色的云就弥漫了山谷,周围的雾气也似乎显得妖娆起来。桃园里三五女子,不做作,不修饰,一任自然,却愈见其娇美,与桃云相映,两颊绯红,眉黛青碧,披发如漆,那脸儿与桃花斗艳,那鲜红的蝴蝶结,与蝴蝶争舞。这桃色的云,健美、飘逸,熙熙攘攘的游人在这里忘却了浮世的营扰。

夏云是令人惊心动魄的。方才还艳阳高照,一阵西北风,那云就从天边生出,霎时涌了上来。洞窟里绰绰约约散出雾霭,云门就时隐时现在这绰约中。云朵一会儿到山顶大殿里做客,一会儿在凉亭内小憩,你若走在天街上,那云就在你身边环绕。云越聚越多,越积越重。感觉里是渐进了黑而秀的古画,沉香、历史;又如走进了未来,恐慌、神秘。生命在这里又一次得到新的体验……云在天空中翻滚,在山谷中咆哮,山峰就成了大海的礁石,你仿佛就可以在此披上“哈达”,登舟入海,云游四方了。

山之字

云门山的石刻,荟萃了古今书法名家的杰作,凝聚着文人墨客的智慧,是精炼的游山读后感,也是山的灵魂。

山门上那“云门山”三字是舒同先生题写的。舒字学颜真卿,尤得清何绍基之神,晚年求变,字多缠绕,时人稍有微词。但这幅匾额并无此病,不但气势好、有筋骨,且书卷气亦浓。

沿路看去,除了那光滑的石板上,为做广告而刻的浅薄的话和低俗的字外,那耸峙的峭壁,突兀的石崖上镌刻的名人书迹,不仅字好,且意深,处处显示着浓厚的底蕴。最抢人眼的是矗立石壁上的大“寿”字。“寿”字有多大?答曰:“人不过寸。”仅一“寸”部就突破两米。这是明代衡王府管家周全的手笔,字大而不散,笔重而不肥,磅礴恢宏,空前绝后,可谓神来之笔,堪称一绝。五福寿为先。“云门拜寿”也就成了一景。

在大“寿”字一侧,赫然壁立着“神在”二字,此为雪蓑所书。雪蓑这位云游的道人,在青州、临朐一带传说颇多,或是厌恶官场的黑暗,弃官而去;或是受人排挤,怀才不遇,而云游四方;或是获“罪”潜出,隐姓埋名,浪迹天涯。留下了一些书画题刻,其籍贯生平却云雾般的无所从来,无所从去。流传中,人们怀了几分敬意,几分神秘,几分不同程度的同情。

站在“神在”字下,遥想这位书者,他不是在说此处有神在,而应是在表明敬神如在的虔诚,抑或是对这山这石足可壮神的赞美。细读“神在”,字径二尺,横挂山崖,既无描眉画眼、搔首弄姿的俗气,也无张牙舞爪、剑拔弩张的霸气,端庄的气质里包含着凌不可犯的神采。字如其人,这当是雪蓑的追求。

穿过云门,面南的石崖上是著名书法家武中奇先生题写的擘窠书“云窟”。武老先生楷书深得北碑神韵,铁勾银划,奇拙高古。那长长的跋文,一笔不苟,笔势雄强,文辞隽永,详细地记述了冯梦龙所著《醒世恒言》中以此窟为背景撰写的李道人的故事。

沿山间小径盘桓而上,摩崖刻石琳琅满目,篆楷行草各体皆备,大者如盘,小者如珠,有的俊逸潇洒,有的雄强劲健,大大小小不下几十幅,无论章法字法,皆可谓之曰美。挺立山峰的石碑上嵌着“云门仙境”四字,不仅书艺可读可师,更可贵的是凝练概括了山峰景色于一言。

云门山在,字亦在,其神亦在,所有在者当归其位。

写云门山的文章、诗词,读了非止三篇五篇,可谓皆有独到。因欧阳修的《题青州山斋》,我以穿越历史与现实隧道的感觉,重游故地,欲状山势、绘景色,与已来者共赏,告未来者一游。于是乎,倾力而为,删改数次,却仅现云门山之一二。无奈,只得引欧阳修《题青州山斋》之句结束此篇:“夫前人为开其端而物景又在其目,然不得自称其怀,岂人才有限而不可强。将吾老矣,文思衰也?兹为终生之恨尔!”

中国书法家协会会员,潍坊市作家协会、书法家协会名誉主席 王庆德

天造地设,大自然在鲁中平原的南部,立起了一山,自自然然地成青州的一脉南屏,这便是云门山。望寿阁漆柱、青砖、黑瓦,巍然屹立。我缓步细睹,却没有看到欧阳修的题记。或是几经修葺早已不复存在,或是根本就没有写在这上面,只不过是我站在现实里对历史的臆想罢了。虽没有读到欧阳修的文和笔,多多少少有那么点遗憾,然而那山之门、山之云、山之字,却令我心荡神驰,如战车隆隆滚过了我记忆的回壁。

山之门

驻足山麓,几十层规整的青石台阶之上,矗立起一座金碧辉煌的大门。这是登山第一门,也可谓之山门。挺然四柱之上,金黄色的琉璃瓦在阳光的照耀下熠熠发光,斗拱飞檐,六兽在脊,稳重而又不失玲珑,与山势相映,既衬得起,又压得住,浑然而为一体,犹如一部大块头的、设计十分精美的史书扉页,以沉默雄壮的英姿光照在历史的斜坡上。

沿了斗折的山路,踏着生有龟纹的山石,谈论着古往今来,欣赏着山花碧树,聆听着山雀啼啭,不到半个钟点,就见斩削的山崖豁然洞开,遥望如中秋之月,置身洞前,俨若石门。

相传明朝云游道人雪蓑为青州衡王拜寿时,被管家挡住,问送何礼,雪蓑信手一指,“我送衡王南山一月”,即指此洞门。炎夏里,烈日在顶,大地如蒸,在这洞前却是凉风侵骨,爽身润肺。如遇阴雨,云雾从洞门悠悠飘出,缭缭绕绕,犹如仙境。云门山之名,我想应因此而来。

过云门,到山之阳,拾级而上,迎面而来的是位于山巅的迎旭门。迎旭门虽称不上雄伟却端庄典雅,与前后建筑相映成趣,凌空而立,自然而妥帖,足见为者之匠心。青石的门楣,青石的门柱,泛着青光,留着风雨,刻着沧桑,似乎在诉说着一个故事的结束,又似乎表达了一个神秘的未来。立在门前,回眸望远,苍苍茫茫的原野如大潮自日边涌来。

过迎旭门便是天街,与泰山的天街相比自然是小天街,但大有大的壮美,小有小的雅趣,各臻其妙。青石岩岩,坦坦荡荡,徜徉其上,微风拂来,杂念俗虑,如烟一缕,被风儿吹去,胸中为之豁然。

山之云

有人游完云门山,因没有看到云而有点遗憾。是啊,云门山之盛就在一“云”字。你若留意,云门山大半数的天空是神奇的图画。当你站在东峰阆风亭上迎接日出的时候,那朝晖映红了东方,五彩的云托出了一轮红日。薄薄的云雾,杂了缕缕晨烟,染了红晕,平铺在山谷里,如将这静美的云雾与青峰碧树飞鸟勾勒在纸上,就是一幅山水小写意,淡远得如清人王原祁的画作。当夕阳衔山,火烧云燃遍西天的时候,是最宜于西峰伫立。那云头如狮如虎如豹如罴,倏尔又如山如树如水如浪,变幻无穷,其中是孕育了博大精深的玄机,还是单纯美丽的感情,仁者见仁,智者见智,你尽可随着那火烧云的移动去驰骋想象。那紫云下、暮霭里,归鸟掠树进巢,农人荷锄归家,放了学的儿童雀跃在山坡小径上,随意剪取一景,便是一首牧歌。春秋少雨,云门山瓦蓝的天上飘的是朵朵白云。它像棉絮,又像草地上那白色的羊群。这蓝天白云,直使人心旷神清,志高意远,不敢自卑,不能堕落,不甘自弃。

阳春三月,著名的青州蜜桃绽放出粉色的花朵,那嫣红色的云就弥漫了山谷,周围的雾气也似乎显得妖娆起来。桃园里三五女子,不做作,不修饰,一任自然,却愈见其娇美,与桃云相映,两颊绯红,眉黛青碧,披发如漆,那脸儿与桃花斗艳,那鲜红的蝴蝶结,与蝴蝶争舞。这桃色的云,健美、飘逸,熙熙攘攘的游人在这里忘却了浮世的营扰。

夏云是令人惊心动魄的。方才还艳阳高照,一阵西北风,那云就从天边生出,霎时涌了上来。洞窟里绰绰约约散出雾霭,云门就时隐时现在这绰约中。云朵一会儿到山顶大殿里做客,一会儿在凉亭内小憩,你若走在天街上,那云就在你身边环绕。云越聚越多,越积越重。感觉里是渐进了黑而秀的古画,沉香、历史;又如走进了未来,恐慌、神秘。生命在这里又一次得到新的体验……云在天空中翻滚,在山谷中咆哮,山峰就成了大海的礁石,你仿佛就可以在此披上“哈达”,登舟入海,云游四方了。

山之字

云门山的石刻,荟萃了古今书法名家的杰作,凝聚着文人墨客的智慧,是精炼的游山读后感,也是山的灵魂。

山门上那“云门山”三字是舒同先生题写的。舒字学颜真卿,尤得清何绍基之神,晚年求变,字多缠绕,时人稍有微词。但这幅匾额并无此病,不但气势好、有筋骨,且书卷气亦浓。

沿路看去,除了那光滑的石板上,为做广告而刻的浅薄的话和低俗的字外,那耸峙的峭壁,突兀的石崖上镌刻的名人书迹,不仅字好,且意深,处处显示着浓厚的底蕴。最抢人眼的是矗立石壁上的大“寿”字。“寿”字有多大?答曰:“人不过寸。”仅一“寸”部就突破两米。这是明代衡王府管家周全的手笔,字大而不散,笔重而不肥,磅礴恢宏,空前绝后,可谓神来之笔,堪称一绝。五福寿为先。“云门拜寿”也就成了一景。

在大“寿”字一侧,赫然壁立着“神在”二字,此为雪蓑所书。雪蓑这位云游的道人,在青州、临朐一带传说颇多,或是厌恶官场的黑暗,弃官而去;或是受人排挤,怀才不遇,而云游四方;或是获“罪”潜出,隐姓埋名,浪迹天涯。留下了一些书画题刻,其籍贯生平却云雾般的无所从来,无所从去。流传中,人们怀了几分敬意,几分神秘,几分不同程度的同情。

站在“神在”字下,遥想这位书者,他不是在说此处有神在,而应是在表明敬神如在的虔诚,抑或是对这山这石足可壮神的赞美。细读“神在”,字径二尺,横挂山崖,既无描眉画眼、搔首弄姿的俗气,也无张牙舞爪、剑拔弩张的霸气,端庄的气质里包含着凌不可犯的神采。字如其人,这当是雪蓑的追求。

穿过云门,面南的石崖上是著名书法家武中奇先生题写的擘窠书“云窟”。武老先生楷书深得北碑神韵,铁勾银划,奇拙高古。那长长的跋文,一笔不苟,笔势雄强,文辞隽永,详细地记述了冯梦龙所著《醒世恒言》中以此窟为背景撰写的李道人的故事。

沿山间小径盘桓而上,摩崖刻石琳琅满目,篆楷行草各体皆备,大者如盘,小者如珠,有的俊逸潇洒,有的雄强劲健,大大小小不下几十幅,无论章法字法,皆可谓之曰美。挺立山峰的石碑上嵌着“云门仙境”四字,不仅书艺可读可师,更可贵的是凝练概括了山峰景色于一言。

云门山在,字亦在,其神亦在,所有在者当归其位。

写云门山的文章、诗词,读了非止三篇五篇,可谓皆有独到。因欧阳修的《题青州山斋》,我以穿越历史与现实隧道的感觉,重游故地,欲状山势、绘景色,与已来者共赏,告未来者一游。于是乎,倾力而为,删改数次,却仅现云门山之一二。无奈,只得引欧阳修《题青州山斋》之句结束此篇:“夫前人为开其端而物景又在其目,然不得自称其怀,岂人才有限而不可强。将吾老矣,文思衰也?兹为终生之恨尔!”

中国书法家协会会员,潍坊市作家协会、书法家协会名誉主席 王庆德

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/12/12-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/13/13-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/14/14-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240822/16/Page16-1500.jpg)