05版:社会新闻

05版:社会新闻

- * 母慈子孝家和睦 乐观豁达爱助人

- * “武”动精彩暑假

- * 为投保家庭提供庇护

- * 开展新员工合规培训

- * 小小“零钱包” 温暖心连心

- * 帮客户架好“心脏桥梁”

14版:公益广告

14版:公益广告

- * 公益广告

16版:光影记录

16版:光影记录

- * 爱这花花世界

“白墙红瓦间槐杨,小麦覆垅日渐黄。闻道车经高密县,谁人知是郑公乡。”我是心仪郑玄的,但一定要到郑玄故里看看,拜谒郑公祠,还是这首今人徐无闻先生的诗打动了我。

午后,自高密城西去,拐了一个弯,馆长却领我到了袁绍墓。

我毫无疑问地对馆长说:“官渡之战,袁绍兵败,不久即殁,以那时的交通条件和战乱环境,袁绍不会葬在这里。”

馆长笑了,说:“这是袁绍的衣冠冢。袁绍仰慕郑玄,死前遗令近郑玄家乡建衣冠冢,并使墓向郑玄故里。”

顺着馆长指的方向,遥遥地就望见了郑公村。

我明白了馆长的意思,是让我先了解一下当时的显贵们是如何看待一介布衣郑玄的。

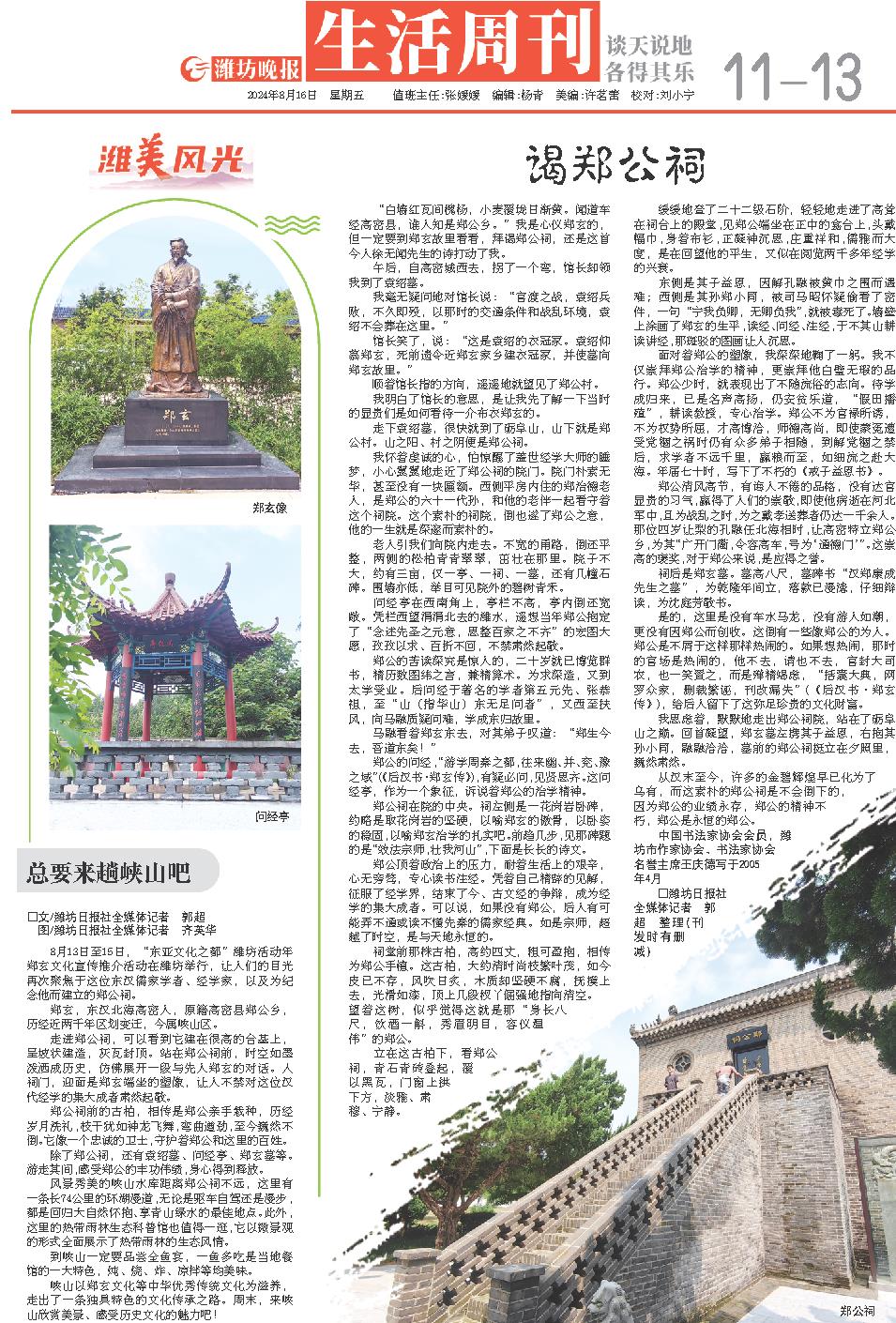

走下袁绍墓,很快就到了砺阜山,山下就是郑公村。山之阳、村之阴便是郑公祠。

我怀着虔诚的心,怕惊醒了盖世经学大师的睡梦,小心翼翼地走近了郑公祠的院门。院门朴素无华,甚至没有一块匾额。西侧平房内住的郑治德老人,是郑公的六十一代孙,和他的老伴一起看守着这个祠院。这个素朴的祠院,倒也遂了郑公之意,他的一生就是深邃而素朴的。

老人引我们向院内走去。不宽的甬路,倒还平整,两侧的松柏青青翠翠,茁壮在那里。院子不大,约有三亩,仅一亭、一祠、一墓,还有几幢石碑。围墙亦低,举目可见院外的碧树青禾。

问经亭在西南角上,亭栏不高,亭内倒还宽敞。凭栏西望涓涓北去的潍水,遥想当年郑公抱定了“念述先圣之元意,思整百家之不齐”的宏图大愿,孜孜以求、百折不回,不禁肃然起敬。

郑公的苦读深究是惊人的,二十岁就已博览群书,精历数图纬之言,兼精算术。为求深造,又到太学受业。后问经于著名的学者第五元先、张恭祖,至“山(指华山)东无足问者”,又西至扶风,向马融质疑问难,学成东归故里。

马融看着郑玄东去,对其弟子叹道:“郑生今去,吾道东矣!”

郑公的问经,“游学周秦之都,往来幽、并、兖、豫之域”(《后汉书·郑玄传》),有疑必问,见贤思齐。这问经亭,作为一个象征,诉说着郑公的治学精神。

郑公祠在院的中央。祠左侧是一花岗岩卧碑,约略是取花岗岩的坚硬,以喻郑玄的傲骨,以卧姿的稳固,以喻郑玄治学的扎实吧。前趋几步,见那碑题的是“效法宗师,壮我河山”,下面是长长的诗文。

郑公顶着政治上的压力,耐着生活上的艰辛,心无旁骛,专心读书注经。凭着自己精辟的见解,征服了经学界,结束了今、古文经的争辩,成为经学的集大成者。可以说,如果没有郑公,后人有可能弄不通或读不懂先秦的儒家经典。如是宗师,超越了时空,是与天地永恒的。

祠堂前那株古柏,高约四丈,粗可盈抱,相传为郑公手植。这古柏,大约清时尚枝繁叶茂,如今皮已不存,风吹日炙,木质却坚硬不腐,抚摸上去,光滑如漆,顶上几段杈丫倔强地指向清空。望着这树,似乎觉得这就是那“身长八尺,饮酒一斛,秀眉明目,容仪温伟”的郑公。

立在这古柏下,看郑公祠,青石青砖叠起,覆以黑瓦,门窗上拱下方,淡雅、肃穆、宁静。

缓缓地登了二十二级石阶,轻轻地走进了高耸在祠台上的殿堂,见郑公端坐在正中的龛台上,头戴幅巾,身着布衫,正凝神沉思,庄重祥和,儒雅而大度,是在回望他的平生,又似在阅览两千多年经学的兴衰。

东侧是其子益恩,因解孔融被黄巾之围而遇难;西侧是其孙郑小同,被司马昭怀疑偷看了密件,一句“宁我负卿,无卿负我”,就被毒死了。墙壁上涂画了郑玄的生平,读经、问经、注经,于不其山耕读讲经,那斑驳的图画让人沉思。

面对着郑公的塑像,我深深地鞠了一躬。我不仅崇拜郑公治学的精神,更崇拜他白璧无瑕的品行。郑公少时,就表现出了不随流俗的志向。待学成归来,已是名声高扬,仍安贫乐道,“假田播殖”,耕读教授,专心治学。郑公不为官禄所诱,不为权势所屈,才高博洽,师德高尚,即使蒙冤遭受党锢之祸时仍有众多弟子相随,到解党锢之禁后,求学者不远千里,赢粮而至,如细流之赴大海。年届七十时,写下了不朽的《戒子益恩书》。

郑公清风高节,有诲人不倦的品格,没有达官显贵的习气,赢得了人们的崇敬,即使他病逝在河北军中,且为战乱之时,为之戴孝送葬者仍达一千余人。那位四岁让梨的孔融任北海相时,让高密特立郑公乡,为其“广开门衢,令容高车,号为‘通德门’”。这崇高的褒奖,对于郑公来说,是应得之誉。

祠后是郑玄墓。墓高八尺,墓碑书“汉郑康成先生之墓”,为乾隆年间立,落款已漫漶,仔细辩读,为沈庭芳敬书。

是的,这里是没有车水马龙,没有游人如潮,更没有因郑公而创收。这倒有一些像郑公的为人。郑公是不屑于这样那样热闹的。如果想热闹,那时的官场是热闹的,他不去,请也不去,官封大司农,也一笑置之,而是殚精竭虑,“括囊大典,网罗众家,删裁繁诬,刊改漏失”(《后汉书·郑玄传》),给后人留下了这弥足珍贵的文化财富。

我思虑着,默默地走出郑公祠院,站在了砺阜山之巅。回首凝望,郑玄墓左携其子益恩,右抱其孙小同,融融洽洽,墓前的郑公祠挺立在夕照里,巍然肃然。

从汉末至今,许多的金碧辉煌早已化为了乌有,而这素朴的郑公祠是不会倒下的,因为郑公的业绩永存,郑公的精神不朽,郑公是永恒的郑公。

中国书法家协会会员,潍坊市作家协会、书法家协会名誉主席王庆德写于2005年4月

□潍坊日报社全媒体记者 郭超 整理(刊发时有删减)

午后,自高密城西去,拐了一个弯,馆长却领我到了袁绍墓。

我毫无疑问地对馆长说:“官渡之战,袁绍兵败,不久即殁,以那时的交通条件和战乱环境,袁绍不会葬在这里。”

馆长笑了,说:“这是袁绍的衣冠冢。袁绍仰慕郑玄,死前遗令近郑玄家乡建衣冠冢,并使墓向郑玄故里。”

顺着馆长指的方向,遥遥地就望见了郑公村。

我明白了馆长的意思,是让我先了解一下当时的显贵们是如何看待一介布衣郑玄的。

走下袁绍墓,很快就到了砺阜山,山下就是郑公村。山之阳、村之阴便是郑公祠。

我怀着虔诚的心,怕惊醒了盖世经学大师的睡梦,小心翼翼地走近了郑公祠的院门。院门朴素无华,甚至没有一块匾额。西侧平房内住的郑治德老人,是郑公的六十一代孙,和他的老伴一起看守着这个祠院。这个素朴的祠院,倒也遂了郑公之意,他的一生就是深邃而素朴的。

老人引我们向院内走去。不宽的甬路,倒还平整,两侧的松柏青青翠翠,茁壮在那里。院子不大,约有三亩,仅一亭、一祠、一墓,还有几幢石碑。围墙亦低,举目可见院外的碧树青禾。

问经亭在西南角上,亭栏不高,亭内倒还宽敞。凭栏西望涓涓北去的潍水,遥想当年郑公抱定了“念述先圣之元意,思整百家之不齐”的宏图大愿,孜孜以求、百折不回,不禁肃然起敬。

郑公的苦读深究是惊人的,二十岁就已博览群书,精历数图纬之言,兼精算术。为求深造,又到太学受业。后问经于著名的学者第五元先、张恭祖,至“山(指华山)东无足问者”,又西至扶风,向马融质疑问难,学成东归故里。

马融看着郑玄东去,对其弟子叹道:“郑生今去,吾道东矣!”

郑公的问经,“游学周秦之都,往来幽、并、兖、豫之域”(《后汉书·郑玄传》),有疑必问,见贤思齐。这问经亭,作为一个象征,诉说着郑公的治学精神。

郑公祠在院的中央。祠左侧是一花岗岩卧碑,约略是取花岗岩的坚硬,以喻郑玄的傲骨,以卧姿的稳固,以喻郑玄治学的扎实吧。前趋几步,见那碑题的是“效法宗师,壮我河山”,下面是长长的诗文。

郑公顶着政治上的压力,耐着生活上的艰辛,心无旁骛,专心读书注经。凭着自己精辟的见解,征服了经学界,结束了今、古文经的争辩,成为经学的集大成者。可以说,如果没有郑公,后人有可能弄不通或读不懂先秦的儒家经典。如是宗师,超越了时空,是与天地永恒的。

祠堂前那株古柏,高约四丈,粗可盈抱,相传为郑公手植。这古柏,大约清时尚枝繁叶茂,如今皮已不存,风吹日炙,木质却坚硬不腐,抚摸上去,光滑如漆,顶上几段杈丫倔强地指向清空。望着这树,似乎觉得这就是那“身长八尺,饮酒一斛,秀眉明目,容仪温伟”的郑公。

立在这古柏下,看郑公祠,青石青砖叠起,覆以黑瓦,门窗上拱下方,淡雅、肃穆、宁静。

缓缓地登了二十二级石阶,轻轻地走进了高耸在祠台上的殿堂,见郑公端坐在正中的龛台上,头戴幅巾,身着布衫,正凝神沉思,庄重祥和,儒雅而大度,是在回望他的平生,又似在阅览两千多年经学的兴衰。

东侧是其子益恩,因解孔融被黄巾之围而遇难;西侧是其孙郑小同,被司马昭怀疑偷看了密件,一句“宁我负卿,无卿负我”,就被毒死了。墙壁上涂画了郑玄的生平,读经、问经、注经,于不其山耕读讲经,那斑驳的图画让人沉思。

面对着郑公的塑像,我深深地鞠了一躬。我不仅崇拜郑公治学的精神,更崇拜他白璧无瑕的品行。郑公少时,就表现出了不随流俗的志向。待学成归来,已是名声高扬,仍安贫乐道,“假田播殖”,耕读教授,专心治学。郑公不为官禄所诱,不为权势所屈,才高博洽,师德高尚,即使蒙冤遭受党锢之祸时仍有众多弟子相随,到解党锢之禁后,求学者不远千里,赢粮而至,如细流之赴大海。年届七十时,写下了不朽的《戒子益恩书》。

郑公清风高节,有诲人不倦的品格,没有达官显贵的习气,赢得了人们的崇敬,即使他病逝在河北军中,且为战乱之时,为之戴孝送葬者仍达一千余人。那位四岁让梨的孔融任北海相时,让高密特立郑公乡,为其“广开门衢,令容高车,号为‘通德门’”。这崇高的褒奖,对于郑公来说,是应得之誉。

祠后是郑玄墓。墓高八尺,墓碑书“汉郑康成先生之墓”,为乾隆年间立,落款已漫漶,仔细辩读,为沈庭芳敬书。

是的,这里是没有车水马龙,没有游人如潮,更没有因郑公而创收。这倒有一些像郑公的为人。郑公是不屑于这样那样热闹的。如果想热闹,那时的官场是热闹的,他不去,请也不去,官封大司农,也一笑置之,而是殚精竭虑,“括囊大典,网罗众家,删裁繁诬,刊改漏失”(《后汉书·郑玄传》),给后人留下了这弥足珍贵的文化财富。

我思虑着,默默地走出郑公祠院,站在了砺阜山之巅。回首凝望,郑玄墓左携其子益恩,右抱其孙小同,融融洽洽,墓前的郑公祠挺立在夕照里,巍然肃然。

从汉末至今,许多的金碧辉煌早已化为了乌有,而这素朴的郑公祠是不会倒下的,因为郑公的业绩永存,郑公的精神不朽,郑公是永恒的郑公。

中国书法家协会会员,潍坊市作家协会、书法家协会名誉主席王庆德写于2005年4月

□潍坊日报社全媒体记者 郭超 整理(刊发时有删减)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/01/01-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/02/02-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/03/03-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/04/04-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/05/05-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/06/06-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/07/07-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/08/08-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/09/09-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/10/10-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/11/11-s.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/12/Page12-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/13/Page13-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/14/Page14-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/15/Page15-1500.jpg)

![****处理标记:[page]时, 字段 [] 在数据源中没有找到! ****](../../IMAGE/20240816/16/Page16-1500.jpg)